Der Steinkohlenbergbau der Gutehoffnungshütte in Oberhausen

Die Zeche Jacobi

Die Kokerei

Weil der Koksbedarf des Oberhausener Hüttenwerks im Laufe des 1. Weltkrieges immer weiter steigt, plant die GHH 1916 auch auf ihrer jüngsten Schachtanlage eine Kokerei.

Der Zechenbahnhof, der mit seinen 13 Gleisen in einem 4 m tiefen Einschnitt liegt, soll das Gelände nicht nur optisch, sondern auch funktionell in Zeche und Kokerei teilen.

Dieser Einschnitt entstand beim Bau der Werksbahn, die 1911 in Betrieb ging. Zwischen den Zechen Osterfeld und Jacobi musste die 3000 m lange Trasse 34 m Höhenunterschied mit möglichst geringer Steigung überwinden. Das hatte zur Folge, dass die Schienen teils in einem Graben und teils auf einem Damm verlegt wurden. Nur im Bereich der Michelstraße lag das geplante Gleis im Niveau des Geländes. Deshalb entschieden sich die Fachleute, das Projekt hier zu starten und den bei den Arbeiten in Richtung Jacobi anfallenden Aushub für den Dammbau in Richtung Osterfeld zu verwenden.

|

|

Ähnlich wie bei dem Bau der Zeche lassen sich auch die Pläne für die Kokerei wegen des Personal- und Materialmangels im 1. Weltkrieg nicht vollständig realisieren. So kann die Firma Collin aus Dortmund im Jahre 1918 zunächst nur eine Koksofenbatterie mit 80 Großkammeröfen bauen und in Betrieb nehmen. Jede Ofenkammer ist 3,15 m hoch, 0,5 m breit und 10,5 m lang; sie nimmt 12,5 t Feinkohle auf. Der 1000 t fassende Kohlenturm wird, wenn die Anlage endgültig fertiggestellt ist, in der Mitte zwischen den beiden Ofenblöcken stehen. Von hier aus versorgen dann zwei elektrisch betriebene Füllwagen die Öfen mit den benötigten Einsatzkohlen.

|

|

In 28 bis 30 Stunden entsteht aus der Kohle unter Luftabschluss in der 1200°C heißen Ofenkammer neben dem Koks ein Gasgemisch, das alle flüchtigen Bestandteile u.a. Benzol und Ammoniak enthält.

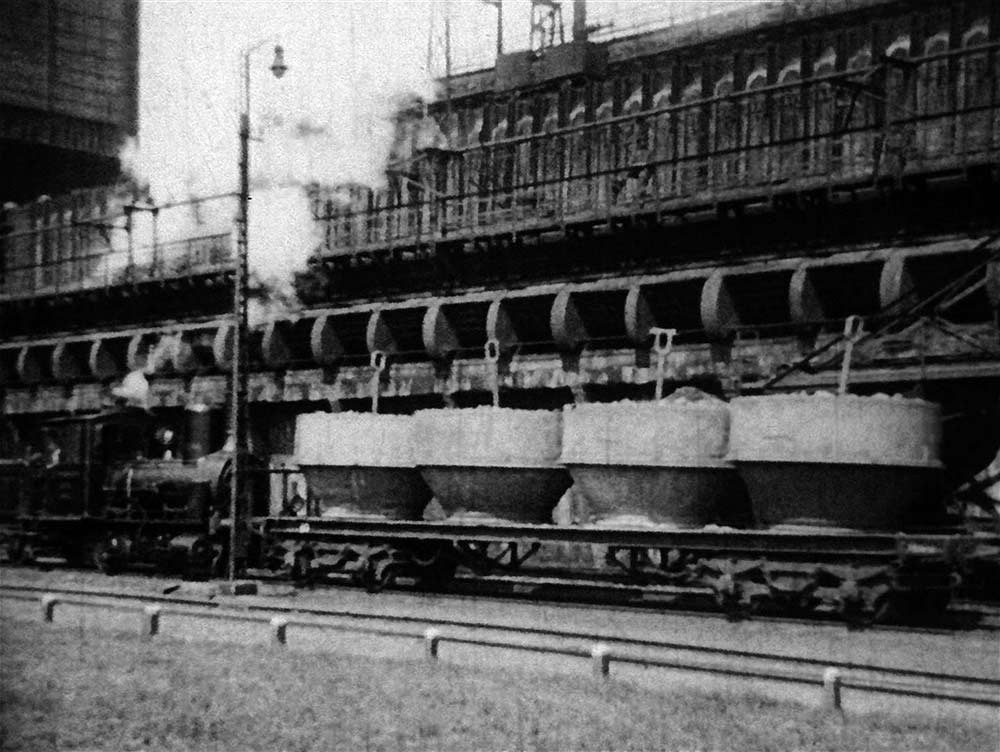

Eine Maschine drückt den glühenden Koks auf eine Schrägrampe. Hier wird er von Hand gelöscht und über einen "Sieb- und Verladewagen" direkt in die Hochofenkübel transportiert.

Die neuartige Schrägrampe reduziert die Kosten an diesem Betriebspunkt im Vergleich zu dem bisher üblichen waagerechten Koksplatz ohne mechanische Verladeeinrichtung auf die Hälfte.

Die Anlage erzeugt in der ersten Ausbaustufe – einen störungsfreien Betrieb vorausgesetzt – je Jahr aus 300000 t Kohle 225000 t Koks.

Um ein einheitliches Gesamtbild von Zeche und Kokerei zu erreichen, liegen auch auf der Kokerei fast alle Rohrleitungen in Kanälen. Nur die Saugleitung überspannt einen langgestreckten, 35 m breiten Platz, der die Kokserzeugung auf der "schwarzen Seite" von den Wertstoffanlagen, der Benzolfabrik und der Ammoniakfabrik, auf der "weißen Seite" trennt.

Bergassessor Hermann Kellermann, der Leiter des GHH-Bergbaus, schreibt 1922 in der Zeitschrift Glückauf:

"Der Ausbau der Räume unter der Maschinenbahn gestattete einen guten Abschluss der Kokerei-Nordseite zu dem freien, von Grünflächen wohltuend belebten Platz hin, wodurch auch hier den schönheitlichen Gesichtspunkten Rechnung getragen werden konnte."

Die Beheizung der Koksöfen erfordert den größten Teil des bei der Koksherstellung anfallenden Gases, der Rest wird anfangs im Kesselhaus verbrannt. 1922 kommt eine 5 km lange Gasleitung zu den Stahlwerken der GHH in Betrieb. Diese können den Überschuss effektiver verwerten. Als Zwischenspeicher dient auf der Kokerei ein Teleskop-Gasbehälter.

Die Abwässer werden in den ersten Betriebsjahren in drei Klärbecken mit Kalk neutralisiert und dann über die Kläranlage der Zeche Osterfeld in die Emscher abgeleitet. 1925 fordert die Bergbehörde von den Bergbaugesellschaften den Bau von Entphenolungsanlagen. Zwei Jahre später arbeitet eine solche Anlage auf der Kokerei Jacobi, wenn auch wenig zufriedenstellend. Erst 1929 kann die GHH dem Oberbergamt über wesentliche Verbesserungen im Betriebsablauf berichten. Allerdings ist eine restlose Beseitigung der Phenole aus dem Abwasser immer noch nicht erreichbar. Dieser Erfolg wird sich erst viel später einstellen.

Während der Weltwirtschaftskrise geht die Stahlproduktion bei der GHH immer weiter zurück. Parallel dazu fährt die Gesellschaft zunächst ihre Kokereien bis zur Wirtschaftlichkeitsgrenze herunter. Als diese Maßnahme nicht mehr ausreicht, legt sie Ende September 1930 die Kokerei Vondern und am 1. April 1931 die Kokereien Sterkrade und Jacobi still. Allein der Koksausstoß der Kokerei Osterfeld reicht aus, um die gesamte Nachfrage zu decken.

Die Anlagen auf Jacobi werden nicht demontiert. Nur der Kohlenturm muss einen Umbau zur Verladeanlage über sich ergehen lassen, um mit der auf der Zeche geförderten Kokskohle fremde Kokereien beliefern zu können.

Drei Jahre später normalisiert sich die wirtschaftliche Lage. Es ist abzusehen, dass der Koksbedarf der GHH bald die Liefermöglichkeiten der Kokerei Osterfeld übersteigen wird. Deshalb beginnen im Mai 1934 die Vorbereitungen zur Wiederinbetriebnahme der Kokerei Jacobi. Die Produktion läuft im Oktober an. Die beiden anderen Kokereien überstehen dagegen die Krise nicht.

Der wirtschaftliche Aufschwung hält unvermindert an und die auf der Hütte benötigte Koksmenge steigt weiter. Aus diesem Grunde entschließt sich die GHH, die Kokerei Jacobi um eine Batterie mit 80 Öfen zu erweitern und ein Bürogebäude mit einer Waschkaue für die Betriebsbeamten sowie ein Labor zu bauen. Im November 1939 nimmt die neue Batterie den Betrieb auf. Sie kann täglich 1320 t Koks liefern. Damit erreicht die Kokerei den Ausbauzustand, für den sie 1918 geplant war.

1940 fällt bei der GHH die Entscheidung, die in die Jahre gekommene Batterie 1 auf den neuesten Stand zu bringen. Diese Arbeiten dauern bis Mitte 1941. Anschließend kommt es zu einer Umbenennung: Die grundüberholte Batterie 1 wird betriebstechnisch in Batterie I und Batterie II und die 1939 erbaute Batterie 2 in Batterie III und Batterie IV "geteilt".

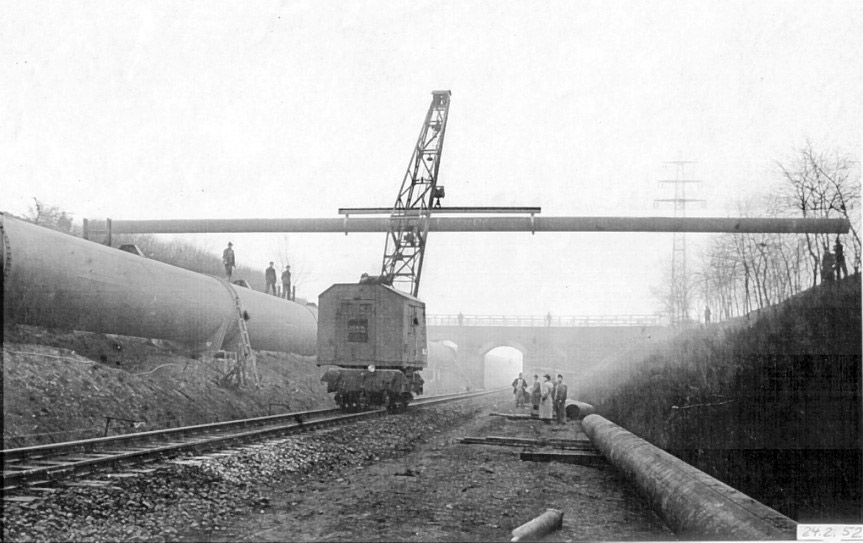

Im selben Jahr (1941) lässt die Gesellschaft parallel zur Werksbahntrasse eine Gichtgasleitung von 2500 mm Ø zwischen den Kokereien Osterfeld und Jacobi bauen, um zunächst die Batterien III und IV und später auch die restlichen beiden Batterien mit dem im Hochofenprozess anfallendem, im Gasometer am Rhein-Herne-Kanal zwischengespeicherten Gas beheizen zu können. Das gesamte Koksgas steht dadurch der Ruhrchemie AG und den Walzwerken der GHH zur Verfügung.

Das Bild aus dem Jahre 1952 zeigt die Montage der Druckluftverbundleitung zwischen den Zechen Franz Haniel, Jacobi und Osterfeld. Der neue Rohrstrang wird auf die Gichtgasleitung aufgesattelt (im Hintergrund die alte Brücke an der Droste-Hülshoff-Straße).

Seit 1999 verläuft hier der Wanderweg vom Volksgolfplatz Jacobi zum OLGA-Park. Die Rohrleitungen sind demontiert, die verbliebenen mächtigen Fundamente für die Verlagerung der Gichtgasleitung werden spätere Generationen ins Grübeln bringen, es sei denn, sie lesen diesen Artikel …

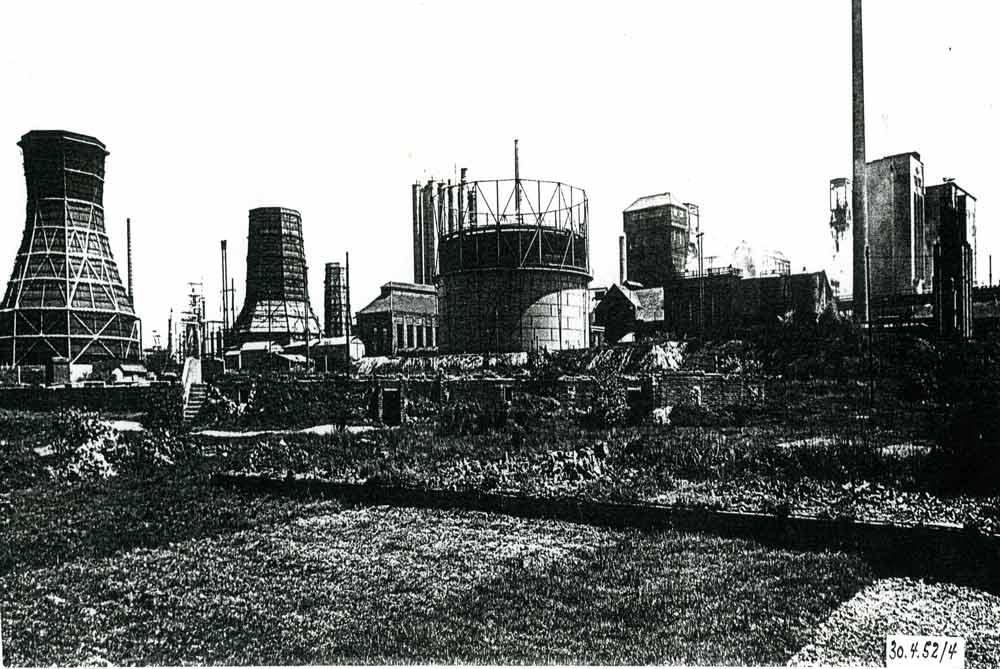

Die Ofenbatterien, der Gasometer, der Löschturm und die Gleisanlagen werden beim Einmarsch der US-amerikanischen Truppen durch Artilleriebeschuss so schwer beschädigt, dass der Betrieb am 30. März 1945 eingestellt werden muss. Bereits Mitte April beginnen die Aufräumungsarbeiten mit allen verfügbaren Leuten; die fehlenden Baumaterialien und Ersatzteile sowie der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften behindern die notwendigen Reparaturen jedoch sehr stark. Deshalb läuft die Kokserzeugung erst ab dem 11. Mai 1945 langsam wieder an.

Anfang der 1950er Jahre plant die GHH, wegen der guten Absatzlage die Kokerei Jacobi um eine Koksofenbatterie zu erweitern. Am 29. Mai 1952 liefert die neue Batterie V nach einer Bauzeit von 14 Monaten den ersten Koks. Am nächsten Tag berichtet die WAZ über das Ereignis: "Um 10.45 Uhr steigt zischend ein mächtiger Dampfpilz hoch und vermischt sich in Sekunden mit den tiefhängenden Regenwolken des empfindlich kühlen Maimorgens. 20 Tonnen glühender Koks fällt in den Löschwagen …"

|

Copyright: Fotosammlung Barz/Berg, aus dem Nachlass Erich Nolden |

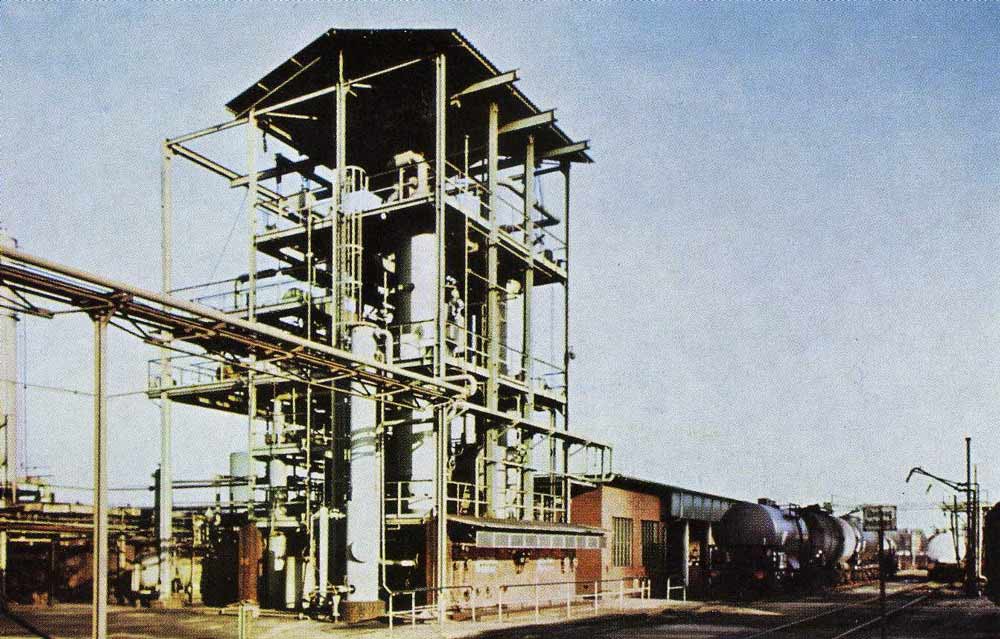

Wegen der gestiegenen Kokserzeugung müssen auch die Kohleversorgung einschließlich der Kohlenmischanlage und die Betriebe auf der "weißen Seite" Zug um Zug erweitert werden: Die Ammoniumsulfat-Produktion, die Schwefelsäuregewinnung, die Ferngasanlage und 1955 die Benzol-Druckraffination. Das ebenfalls 1955 errichtete neue Werkstattgebäude bringt für die Handwerker bessere Arbeitsbedingungen. Die bisher genutzten Räume unter der Fahrbahn der Druckmaschine werden aufgegeben.

1957 bekommt die Kokerei mit den beiden 53 m hohen Beton-Kohlentürmen, die zusammen 4000 t Kohle speichern können, ein neues Erkennungszeichen.

Die Teerdestillation der Zeche Sterkrade verarbeitet den anfallenden Rohteer zu Teerölen, Pech, Naphthalin und Rohbenzol. Das Hüttenwerk Oberhausen nimmt je nach Bedarf einen Teil des gereinigten Gases ab, der Rest wird in das Ferngasnetz der Ruhrgas AG eingespeist oder ab Anfang der 1980er Jahre auch an das Kraftwerk Franz Haniel geliefert.

Im August 1965 beginnt die Grundüberholung der seit Ende 1961 stillliegenden Batterie III. Sie erhält bei dieser Gelegenheit wieder eine Koksgas Unterfeuerung, weil Gichtgas wegen der rückläufigen Stahlproduktion bei der HOAG nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Mit dem Bau des östlichen Löschturms und einer Löschwasserkläranlage werden die Erweiterungsarbeiten abgeschlossen.

Obgleich die Zeche 1974 die Förderung einstellen muss, arbeitet die Kokerei noch bis zum 30. Juni 1984 mit Fremdkohlen im "Inselbetrieb" weiter. Im letzten Betriebsjahr produzieren die 377 Mitarbeiter 1,2 Mill. Tonnen Koks. Die Belegschaftsmitglieder, die nicht in den (vorgezogenen) Ruhestand gehen können, finden auf der Kokerei Osterfeld einen neuen Arbeitsplatz.

(c) Fritz Pamp