Der Steinkohlenbergbau der Gutehoffnungshütte in Oberhausen

Die Zeche Franz Haniel

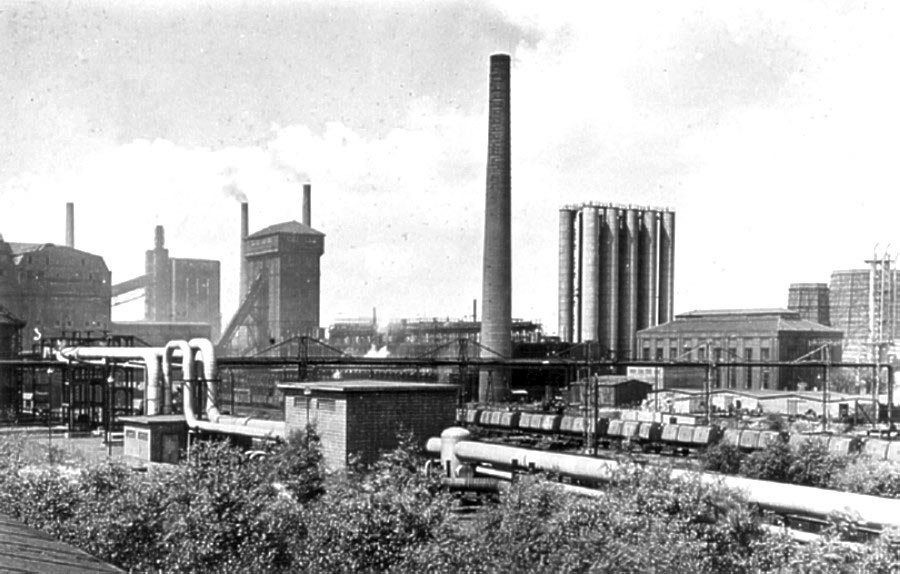

Das Kraftwerk

Im Jahre 1953 betreibt die Bergbau AG Neue Hoffnung, eine Nachfolgegesellschaft der GHH, die Kraftwerke Sterkrade und Osterfeld, die in den Kesselhäusern überwiegend schwer absetzbare Ballastkohle und Mittelgut verfeuern. Deshalb produzieren sie den Dampf und damit auch Druckluft und vor allem elektrische Energie sehr kostengünstig. Wegen der stetig steigenden Förderung auf den Zechen Osterfeld, Jacobi und Franz Haniel zeichnet es sich jedoch ab, dass die beiden genannten Kraftwerke die in den Betrieben benötigte Energie in absehbarer Zeit nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit liefern können. Deshalb fällt im Vorstand die Entscheidung, auf ihrer jüngsten Schachtanlage Franz Haniel ein weiteres Kraftwerk zu bauen und einen Teil der dort geförderten Flammkohle, die sich gut als Kesselkohle eignet, unaufbereitet zu verstromen. Der größte Teil der Förderung soll aber wie bisher über die Schiene zur Aufbereitung Jacobi transportiert werden.

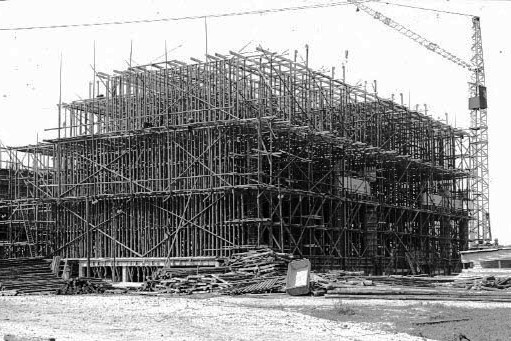

Die Planung sieht eine installierte elektrische Leistung von 47 Megawatt und einen Turboverdichter für die Erzeugung von 80000 Nm³/h Druckluft vor. Noch im selben Jahr, also 1953, erfolgt der erste Spatenstich. Die Bauarbeiten verlaufen zügig und ohne Komplikationen.

Zum Jahresende 1954 steht das Projekt kurz vor der Fertigstellung. Überall beschäftigen sich die Monteure mit den Restarbeiten, und die Prüfingenieure der Lieferfirmen und des TÜV suchen nach Schwachstellen und Sicherheitsrisiken, damit diese noch vor der Inbetriebnahme beseitigt werden können.

Der Chronist, der als 19-jähriger Elektrolehrling ein klein wenig zum Gelingen beigetragen hat, ist Zeuge, als Bergassessor Klaus Haniel am 20. Januar 1955 auf das berühmte Knöpfchen drückt und das Kraftwerk Franz Haniel zum ersten Male Dampf, Druckluft und elektrischem Strom in die entsprechenden Netze speist.

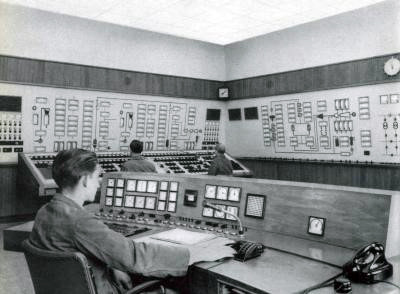

Jeder der drei von einer zentralen Warte gesteuerten Schmelzkammerkessel erzeugt in der Stunde 125 Tonnen Dampf mit 80 bar und 510° C. Dafür braucht er rund 10 Tonnen Kohle und 135 Tonnen Wasser. Etwa ein Drittel des eingesetzten Kesselspeisewassers ist in Ionenaustauschern vollentsalztes Brunnenwasser, das mit dem Kondensat gemischt über die Niederdruckvorwärmer den Speisewasser Entgasungsbehältern zugeführt wird.

|

|

Etwa ein Drittel des eingesetzten Kesselspeisewassers ist in Ionenaustauschern vollentsalztes Brunnenwasser, das mit dem Kondensat gemischt über die Niederdruckvorwärmer den Speisewasser Entgasungsbehältern zugeführt wird.

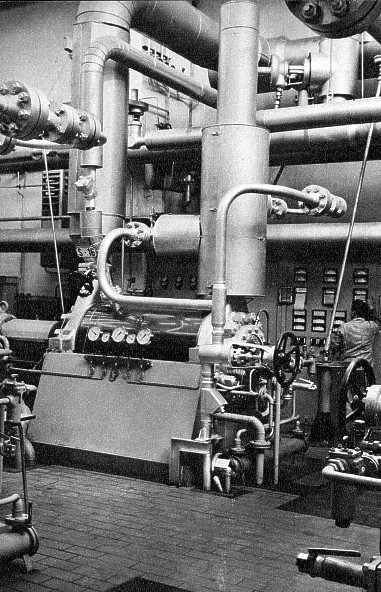

Die Kesselspeisepumpen drücken das Wasser von hier aus durch die Hochdruckvorwärmer in die Kessel. Drei Elektrofilter auf dem Dach des Kesselhauses reinigen die Rauchgase und geben sie über kurze Schornsteine an die Atmosphäre ab. Erst 17 Jahre später, 1972, wird aus Umweltschutzgründen ein 160 m hoher Kamin gebaut.

|

|

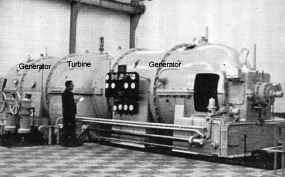

Der in der 21 MW Vorschaltmaschine oder bei Bedarf auch in einer Reduzierstation auf 17,5 bar entspannte Dampf speist danach eine 26 MW-Kondensationsmaschine, einen Turbokompressor für 80000 Nm³/h Niederdruckluft, der ebenfalls auf Kondensation arbeitet. Aus diesem "Zwischendrucknetz" werden auch die Fördermaschinen und die sonstigen Dampfverbraucher auf der Zeche Franz Haniel versorgt.

|

|

Außerdem versorgt das neue Kraftwerk die Schachtanlage Jacobi über eine 4 km lange Rohrleitung mit Dampf. Die alten Kesselhäuser auf beiden Zechen haben ausgedient und sollen später abgerissen werden.

|

|

Auch nach der offiziellen Inbetriebnahme bleibt, wie bei fast allen Neuanlagen, Einiges zu verbessern und zu optimieren. Diese Arbeiten sind in vollem Gange, als sich am 31. Januar auf der "Zwischendecke" unterhalb der Schalt- und Steuerwarte aus ungeklärter Ursache die Außenmäntel einiger Kabel entzünden. Das Kraftwerk muss wieder außer Betrieb genommen werden. Zum Glück stehen die alten Kesselhäuser noch…

Die Feuerwehr bekommt den Brand schnell unter Kontrolle, trotzdem richtet er einen solchen Schaden an, dass es Wochen, wenn nicht Monate dauern kann, alle Kabel auszuwechseln. Solange soll zumindest die Kesselanlage aber unter keinen Umständen stillstehen. In dieser Situation wird Improvisation groß geschrieben und plötzlich ziehen eifrige Elektriker zwischen Kesselhaus, Wasseraufbereitung, Reduzierstation und Schaltwarte für die wichtigsten Steuerungen und Messungen "Freileitungen". Und weil alle – auch der Stift – an vielen Tagen "doppelt" machen, stehen die Kessel mit örtlichen Steuerständen am 28. Februar wieder unter Dampf. Eine Woche später geht die Anlage voll an das Netz.

Gleichzeitig machen sich Spezialisten daran, nur die verbrannten Teile der Kabel zu ersetzen und die ausgetauschten Stücke an geeigneten Stellen durch neuartige Gießharzmuffen mit den Restlängen zu verbinden. Nach und nach verschwinden die Provisorien wieder und Anfang November wird das Kraftwerk zum zweiten Male angefahren.

Größere Zwischenfälle im Kraftwerksbetrieb gibt es in Zukunft nicht mehr.

Nach der Stillegung des Kraftwerkes Osterfeld am 24. Februar 1977 beliefert das Kraftwerk Franz Haniel auch die Zeche und Kokerei Osterfeld mit Dampf. Die Rohrleitung erreicht jetzt eine Gesamtlänge von 7,4 km.

Ab 1. Juli 1978, als das Kraftwerk Sterkrade den Betrieb einstellt, muss das Kraftwerk Franz Haniel zusätzlich die Druckluftversorgung der Bergwerke Osterfeld und Prosper-Haniel übernehmen. Aus diesem Grunde wird die Drucklufterzeugungsanlage um zwei Verdichter mit je 80000 m³/h erweitert. Die neuen Maschinen erhalten Elektroantriebe.

Im Zuge dieser Arbeiten rüstet die Firma Babcock zwei der drei Dampfkessel zur Verwertung des untertage abgesaugten Grubengases mit zusätzlichen Gasfeuerungen aus.

Am 29. November 1988, also nach genau 12355 Tagen, muss auch das Kraftwerk Franz Haniel seine Tore schließen. In dieser Zeit erzeugt es aus 7,15 Mill. Tonnen Rohkohle 9,2 Milliarden Kilowattstunden elektrischen Strom und eine nicht bekannte Menge Druckluft und Prozeßdampf.

Aus den genannten Zahlen lassen sich folgende gerundete Mittelwerte errechnen: Täglich setzt der Betrieb 580 Tonnen Rohkohle mit 35 % Bergeanteil ein und speist 745000 kWh in das Verbundnetz, das sind 0,51 Kilogramm reine Kohle je Kilowattstunde.

Wenn man bedenkt, dass der entnommene Prozeßdampf und die erzeugte Druckluft bei dieser Berechnung unberücksichtigt bleiben, ist das im Vergleich zu einem modernen Steinkohlenkraftwerk, das ungefähr 0,3 kg Kohle je Kilowattstunde verbraucht, kein schlechter Wert.

Der Kamin – eine weithin sichtbare Landmarke – verschwindet am 2. Dezember 1990 vor den Augen zahlreicher Zuschauer, die das Ereignis von der Halde aus beobachten, von der Bildfläche. Wohldosierte, an vorher berechneten Stellen angebrachte Sprengladungen sorgen dafür, dass der Koloß fällt, ohne die angrenzenden Gebäude zu gefährden.

|

|

(c) Fritz Pamp