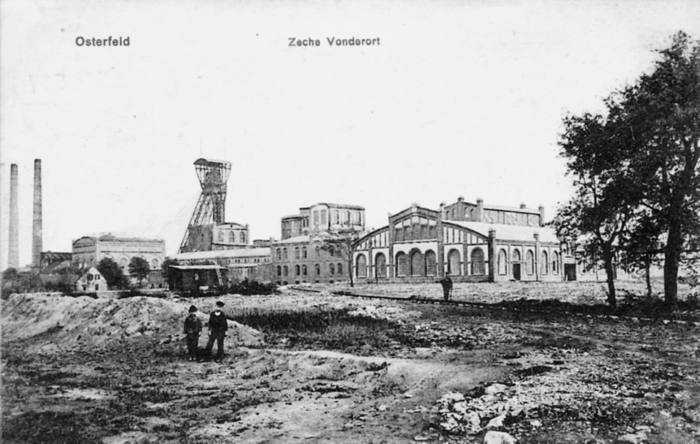

Die Kolonie Vondern

Postkarte: Sammlung Heinrich Ströver

Im Jahre 1905 beschäftigte die Zeche Vondern 1300 Mitarbeiter, die bis zum Jahresende 275000 t Kohle an das Tageslicht brachten. Damit war aber die junge Schachtanlage – sie ging erst 1903 in Betrieb – noch lange nicht ausgelastet. Die GHH suchte und fand die zur Fördersteigerung erforderlichen Bergleute meist in den preußischen Ostgebieten, die zusätzlichen Aufsichtspersonen kamen weiterhin aus dem Ruhrrevier und dem Aachener Raum.

|

Die neuen Mitarbeiter brauchten natürlich auch Wohnungen. Den zwischen der Schloßstraße und der Bruchstraße (heute Arminstraße) gelegenen Baugrund für eine neue "Arbeiter- und Beamtenkolonie" erwarb die Gesellschaft in Erbpacht von Graf Droste zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein. |

|

Den am 25.05.1906 eingereichten ersten Bauantrag für 29 Häuser mit 106 Wohnungen, für den der Architekt Schwarz verantwortlich zeichnete, leitete Amtmann Langweg an den Landrat in Recklinghausen weiter mit der Bemerkung: "Die Häuser sollen außerhalb einer im Zusammenhang gebauten Ortschaft, für die ein Bebauungsplan nicht besteht, errichtet werden. Also ist eine Ansiedlungsgenehmigung erforderlich." In der Ansiedlungsgenehmigung setzte der zuständige Kreisausschuß die Höhe der Zahlungen fest, die der Antragsteller für den Ausbau der Infrastruktur sowohl an die Kommune, als auch die beiden kirchlichen Gemeinden leisten mußte. |

Der Konsum und das KasinoIn Vondern ließ die Gutehoffnungshütte erstmalig in einer Kolonie neben der Filiale des Hüttenkonsums auch ein "Beamtenkasino" bauen. Das 1910 nach den Plänen des Architekten Stephany fertiggestellte repräsentative Gebäude an der Arminstraße (heute Hausnummer 53) beherbergte beide Einrichtungen unter einem Dach. Die "Verkaufsanstalt IV" bot den Belegschaftsmitgliedern gegen Barzahlung nicht nur Lebensmittel aller Art, sondern auch Haushaltswaren und Arbeitskleidung zu günstigen Preisen an. Zusätzlich erhielten die Kunden am Jahresende den erwirtschafteten Überschuß als Rabatt vergütet. Bei so vielen Vorteilen direkt vor der Haustür erübrigte sich für die Frauen der Fußmarsch ins "Dorf". |

|

In einem Anbau stellte die GHH den "Beamten" der Zeche Vondern die Räume für ein Kasino zur Verfügung. Wie auf fast allen Schachtanlagen im Ruhrgebiet gab es nämlich auch auf dieser Zeche einen "Verein der technischen Grubenbeamten". Der hatte sich unter dem Vorsitz des Betriebsführers neben der fachlichen und der allgemeinen Bildung auch die Freizeitgestaltung seiner Mitglieder auf die Fahnen geschrieben. Vorträge über bergtechnische Themen, Dichterlesungen und Theateraufführungen füllten jeden Monat den offiziellen Abend aus. Einige sportbegeisterte Herren trafen sich zusätzlich wöchentlich auf der Kegelbahn. Je ein großes Familienfest im Sommer und im Winter bildeten die Höhepunkte des Vereinslebens. Auf diesen Veranstaltungen lernten sich auch die Damen näher kennen, die nicht in der Kolonie wohnten. |

|

Im Gegensatz zum Kasino konnte in die Gaststätte Grossholdermann an der Ecke Arminstraße/Breilstraße jedermann einkehren. Allerdings trafen sich die Beamten der Zeche auch hier in einem separaten Gesellschaftsraum, denn die Angst der Bergleute, sogar in der Freizeit von ihren Steigern überwacht zu werden, war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts noch sehr ausgeprägt. Die Teilung der Kolonie hatte übrigens dieselbe Ursache. |

Das Kasino fiel im Zweiten Weltkrieg einer Fliegerbombe zum Opfer. Es wurde nicht wieder aufgebaut. 1952 entstand an seiner Stelle ein modernes Wohnhaus.

Dagegen versorgte der Hüttenkonsum die Vonderner weiterhin mit den Dingen des täglichen Bedarfs, wenn auch ab 1953 unter neuem Namen. Bei der Entflechtung des GHH-Konzerns verlangten die Alliierten nämlich die Gründung einer neuen Gesellschaft, der "Verkaufsanstalten Oberhausen GmbH" (VA). Die Geschichte der VA und damit der "Verkaufsanstalt IV" endete 1984 mit dem Verkauf an die Spar AG. Später diente das umgebaute Ladenlokal ebenfalls als Wohnraum.

|

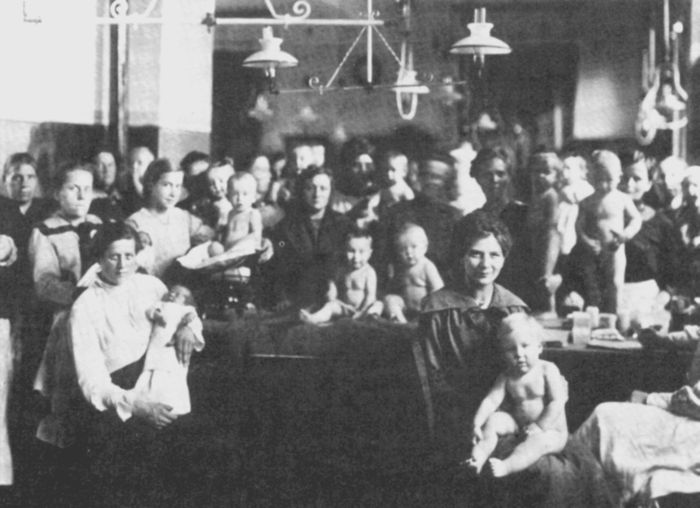

Die KleinkinderschuleDie Gutehoffnungshütte feierte 1910 ihr 100jähriges Bestehen. Aus diesem Anlaß bewilligten Aufsichtsrat und Vorstand des Unternehmens fast eine halbe Million Mark für den Bau von Jugendeinrichtungen in den Werkssiedlungen. Der international bekannte Architekt Bruno Möhring bekam 1911 den Auftrag, u. a. für die Kolonien Vondern und Stemmersberg "Kleinkinderschulen" zu planen. |

|

|

|

Ein Facharzt untersuchte die Kinder dreimal im Jahr, um gesundheitliche Schäden frühzeitig zu erkennen. Einige Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1914) richtete die GHH auf Wunsch der Eltern für die schulentlassenen Mädchen eine Handarbeitsschule ein. Zwei festangestellte Gewerbelehrerinnen sollten "die Schülerinnen dahin bringen, daß sie alle Näh-, Flick- und sonstigen Handarbeiten, die eine Arbeiterfrau in ihrem Haushalt zur Befriedigung des Bedarfs der eigenen Familie beherrschen muß, selbständig leisten können." |

|

|

1963 mietete die Pfarre St. Pankratius Osterfeld das Haus als "Filiale" ihres Kindergartens. Die Kindergärtnerinnen betreuten hier exakt 10 Jahre lang an 6 Tagen in der Woche bis zu 60 Kinder aus den Kolonien Vondern und Dellwig. Schließlich lohnte sich der Betrieb nicht mehr, weil die Gruppen immer weiter schrumpften.

|

Erst 1977 richtete die Arbeiterwohlfahrt (AWO) das Gebäude mit vielen ehrenamtlichen Helfern als "Bürgerhaus" ein. Die Hermann-Albertz-Stiftung, die Industrie-Gewerkschaft Bergbau, die Falken und die Vonderner Karnevalisten fanden hier eine Bleibe. Aber auch für private Feste standen Räume zur Verfügung. |

Die Kolonie heuteDie Kolonie Vondern zählte als erste nach den Prinzipien der Gartenstadt gestaltete Werkssiedlung in Oberhausen zu den schönsten im Ruhrgebiet. Trotzdem gelang es nicht, sie unter Denkmalschutz zu stellen und sie so im Originalzustand für die Nachwelt zu erhalten. Im Laufe der Zeit hatten einige Mieter nämlich auf eigene Kosten Umbauten an Haus und Garten vorgenommen, dadurch verlor das Kleinod viel von seinem ursprünglichen Charme. |

|

|

|

Die Aufnahmen vom Juni 2007 zeigen oben links den ehemaligen Kindergarten der GHH, oben rechts Wohnhäuser an der Arminstraße und rechts den ehemaligen GHH-Konsum |

|

|

1995 beschloss die Immeo Wohnen GmbH, Rechtsnachfolgerin von THYSSEN BAUEN UND WOHNEN, ihre Kolonie zu privatisieren. Bis auf 53, die sich im Mai 2007 noch nicht entschieden hatten, kauften die Mieter ihre Wohnungen. Bleibt noch zu sagen, dass die Familie Nesselrode-Reichenstein die Erbpachtgrundstücke weder an die GHH noch an die Nachfolgegesellschaften verkauft hat. Auch nach der Privatisierung konnten die neuen Besitzer der Häuser den Grund und Boden nur in Erbpacht übernehmen. Seit kurzer Zeit besteht jedoch die Möglichkeit, die Grundstücke zu erwerben. © Fritz Pamp |