Die Kolonie Eisenheim

|

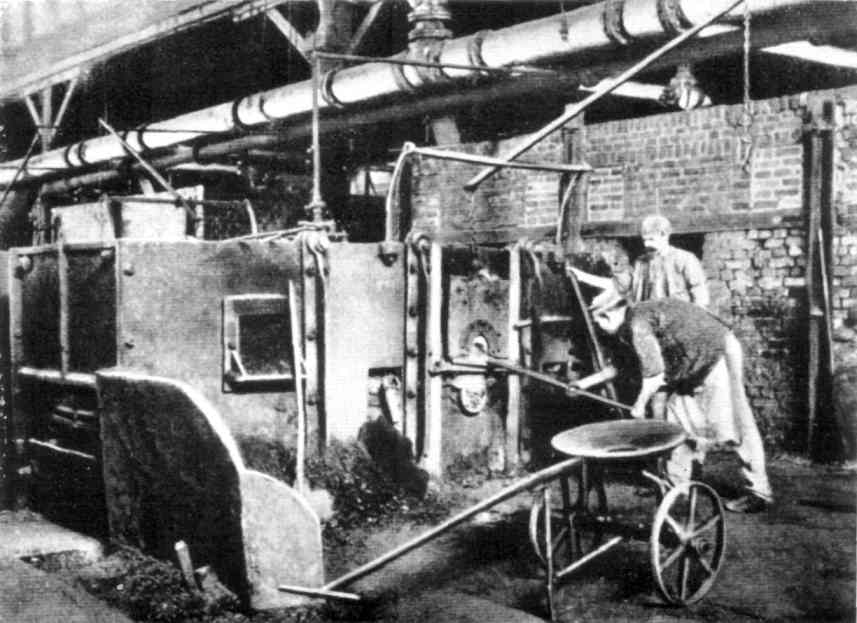

In den 1830er Jahren baute die JH&H ihr Walzwerk Oberhausen aus, weil besonders die Nachfrage nach Eisenbahnschienen stark zunahm. In diesem Zusammenhang wollte die Firma auch eine neue Technik in der Stahlherstellung einführen: das Puddelverfahren. |

|

Die benötigten Spezialisten mußten von anderen Firmen durch das Anbieten besserer Konditionen abgeworben werden. Bald reichten jedoch höhere Löhne als Anreiz allein nicht mehr aus. Die Firmenleitung glaubte, mit einem zusätzlichen Wohnungsangebot ihre Chancen auf dem Facharbeitermarkt wieder zu verbessern. Deshalb plante sie 1844 eine Siedlung für 50 Familien auf einer 8 ha großen Acker- und Wiesenfläche östlich der Provinzialstraße von Mülheim nach Dorsten, etwa eine halbe Stunde vom Ortskern in Osterfeld entfernt. Die Bauarbeiten begannen im April 1846. Bis zum Winteranfang stellten die Handwerker sieben eineinhalbstöckige Doppelhäuser, "Meisterhäuser" genannt, an der Provinzialstraße (heute Sterkrader Straße), ein zweistöckiges Doppelhaus, die "Kaserne", an einem Stichweg ohne Namen (später Kasernenstraße, heute Fuldastraße) und zwei ähnliche Doppelhäuser am Communal Weg (heute Wesselkampstraße) mit insgesamt 30 Wohnungen fertig. |

|

Auf diesem Stadtplanausschnitt ist die Kolonie Eisenheim rot umrandet. |

|

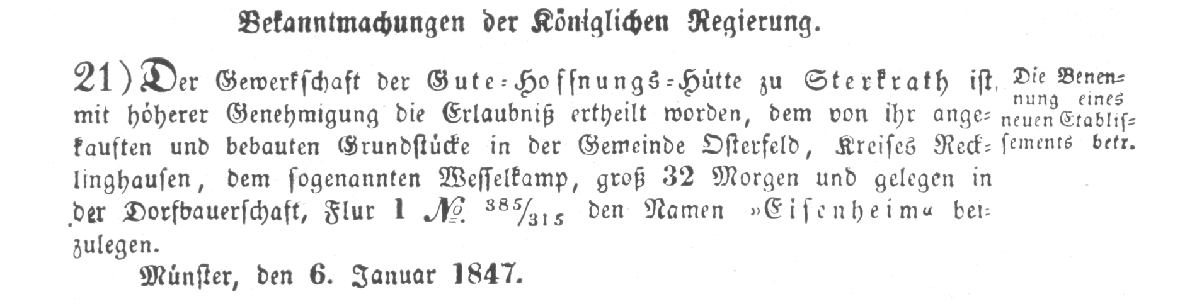

Die Königliche Regierung in Münster genehmigte den für den neuen Ortsteil beantragten Namen "Eisenheim" und veröffentlichte ihre Entscheidung im Amtsblatt.

|

Auch in den folgenden Jahren stellte die Hütte neue Mitarbeiter ein. Da in Osterfeld aber nach wie vor Wohnungen fehlten, wurde zwischen 1865 und 1872 in Eisenheim weitergebaut. |

|

|

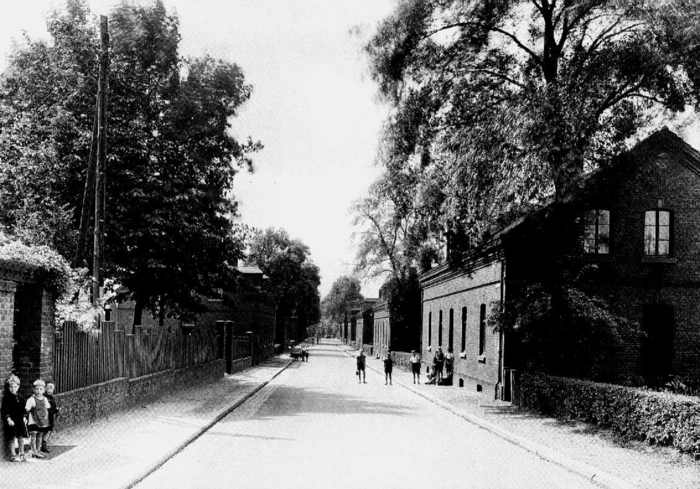

| Die Meisterhäuser | Die "Kaserne" |

Mit dem Ausbau der Zeche Osterfeld entstand ab 1897 die Kolonie "Eisenheim II". Sie war praktisch eine Erweiterung der bestehenden Hüttenarbeitersiedlung um 30 Häuser für 120 Bergarbeiterfamilien. In der Endausbaustufe bot die Kolonie Eisenheim, die von der Berliner Straße, der Sterkrader Straße, der Fuldastraße und der Wesselkampstraße begrenzt wird, 186 Wohnungen. Obgleich der Mietvertrag die Aufnahme von Untermietern nicht erlaubte, lebten in einigen Häusern, wegen der fehlenden Ledigenheimplätze vom Vermieter stillschweigend geduldet, mehrere Kostgänger.

|

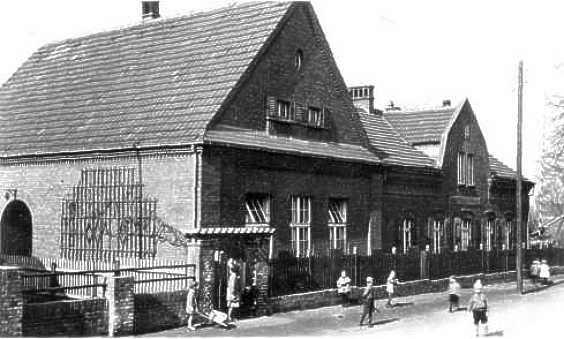

1910 wurde als letztes Gebäude an der Ecke Wesselkampstraße/Eisenheimer Straße der Kindergarten seiner Bestimmung übergeben. |

|

|

| Der Kindergarten | 2004 trat das "Blaue Haus" an die Stelle des durch Bomben zerstörten Kindergartens |

Die Verantwortlichen der Hüttenwerke Oberhausen AG (HOAG), einer GHH - Nachfolgegesellschaft, entschieden 1958, die alten Häuser, die besonders wegen ihrer sanitären Einrichtungen nicht mehr zeitgemäß waren, dem Erdboden gleich zu machen und die Fläche nach modernen Gesichtspunkten neu zu bebauen.

Aus unbekannten Gründen verzögerte sich der geplante Abriß und kam erst Ende der 1960er Jahre wieder zur Sprache, als der Thyssen-Konzern, dem Eisenheim inzwischen gehörte, die in der Schublade schlummernden Pläne überarbeiten ließ: nun wollte man die Altbauten sogar durch Hochhäuser ersetzen.

Es kam zu ersten Protestaktionen der Eisenheimer. Sie machten in Leserbriefen und durch die Sammlung von Unterschriften die Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam. 1972 gründeten sie dann eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Siedlung. Eine Studie von Studenten der Fachhochschule Bielefeld unter der Leitung von Professor Dr. Roland Günter lieferte die benötigten Argumente. Nun schaltete sich der Landeskonservator ein. Er erreichte zunächst einen Kompromiß. Thyssen verzichtete auf die radikale Lösung und stimmte zu, daß einige Siedlungshäuser für die Nachwelt erhalten blieben. Der Rest sollte ein- und zweistöckigen Mietshäusern und Eigenheimen weichen. Weil sich auch diese Variante wegen der anhaltenden Proteste nicht durchsetzen ließ, kam die gesamte Kolonie 1974 unter Denkmalschutz. Damit waren die Abrißpläne vom Tisch, die Eisenheimer hatten ihr Ziel erreicht. Nachdem die 39 Siedlungshäuser zwischen 1977 und 1983 saniert worden waren, halfen die Bewohner tatkräftig mit, "ihre" Kolonie auch äußerlich in ein Vorzeigeobjekt zu verwandeln.

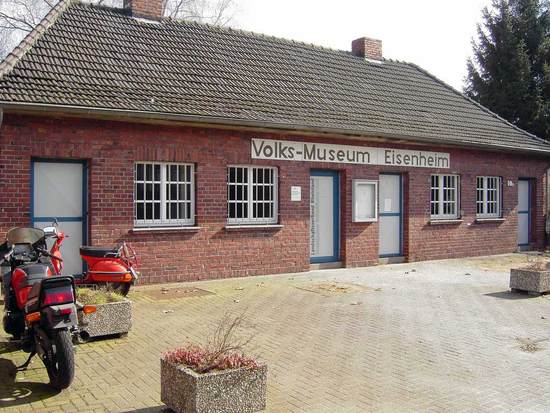

Die Treuhandstelle GmbH (THS) kaufte die Kolonie Eisenheim 1991. Sie sorgte für eine weitere Verbesserung: bis 1998 wurden alle Wohnungen mit einer Zentralheizung ausgerüstet. Das 1979 in einem ehemaligen Waschhaus eingerichtete Museum dokumentiert die Geschichte der ältesten Arbeitersiedlung des Ruhrgebietes und den Kampf ihrer Bewohner gegen den Abriß. Diese haben sich mittlerweile daran gewöhnt, daß Tausende Touristen jährlich allein oder geführt durch Eisenheim schlendern und die Sehenswürdigkeiten betrachten und fotografieren.

Der Rundweg durch Eisenheim führt auch am 1940 gebauten Luftschutzbunker vorbei, der an ein trauriges Ereignis aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

In der Nacht vom 30. März zum 31. März 1944 überflogen ausnahmsweise keine großen Verbände sondern nur vereinzelte Bomber das Stadtgebiet. Die "Öffentliche Luftwarnung" (ÖLW) wurde 21.20 Uhr ausgelöst. Es war der vierte Fliegeralarm in diesem Tag. Gegen 21.25 Uhr warf eine Maschine über Eisenheim eine Luftmine ab, die in unmittelbarer Nähe des Bunkers einschlug. Wegen der kurzen Vorwarnzeit konnten viele Menschen den Schutzraum nicht mehr erreichen. Diese eine Bombe forderte ungewöhnlich viele Opfer: 41 Tote und 32 Verletzte. Außerdem zerstörte sie 4 Häuser in der Werrastraße total und beschädigte 20 weitere Koloniehäuser schwer. Auch die Eisenheimschule erlitt einen Totalschaden. Nach dem Kriege ließ die GHH die Häuser in vereinfachter Form ohne die Backsteinverzierungen wieder aufbauen, die Schule dagegen verschwand für immer von der Bildfläche.

Am Ende des Rundgangs erwartet die Besucher eine Überraschung. Es gehört schon viel Phantasie dazu, die Brücke zwischen einem Koloniehaus aus dem Jahre 1872 und dem unmittelbar danebenstehenden, 2004 errichteten "Blauen Haus" zu schlagen.

|

|

| Das Haus Wesselkampstraße 35 stammt aus dem Jahre 1872 | Das "Blaue Haus", das der Bauherr offiziell "Bibliothek" nennt |

Einige alteingesessene Eisenheimer fragen sich auch 2006 noch, wie ein so stilfremdes Gebäude in der denkmalgeschützten Siedlung genehmigt werden konnte, während man ihnen gleichzeitig sogar die Höhe der Hecke um ihren Garten vorschreiben will …

© Fritz Pamp